Taxis en la Estación de Príncipe Pío, hacia 1929. Fondo Santos Yubero.

El transporte público es algo inherente a las grandes ciudades, y en el caso de Madrid se remonta a finales del siglo XVI, cuando se dictan los primeros bandos para la regulación del acarreo de personas, ya fuera por fuerza humana o por medio de animales (sillas de mano, literas,...). Es pues el alquiler pactado entre particulares el primer medio de transporte público que se estableció en las urbes, aunque los ayuntamientos intentaron poner normas sobre esta actividad desde sus inicios cuando se percataron que suponía ingresos para las arcas municipales.

Placa conmemorativa del Ayuntamiento de Madrid recordando las paradas de las sillas de mano. Se encuentra en la esquina de la Plaza de Herradores con la Calle de las Hileras. Dice así: "En esta Plaza de Herradores estuvieron en el siglo XVII las paradas de las sillas de mano, los primeros taxis que circularon por Madrid. Foto Google Street View.

Los coches de punto en su punto (parada). Calle de Alcalá a la altura de donde años después construyeron la Gran Vía. Foto: Urbanity.

Con el pasar del tiempo los carros de tiro fueron imponiéndose en todo Madrid, recibiendo los cerrados el castizo nombre de simón, o manuela si iban abiertos. Existieron diferentes tipos, como calesas, break, tartana,... denominándose coches de plaza, o coches de punto, este último el más usado. El punto era, ni más ni menos, que las paradas donde esperaban los carruajes a los pasajeros, estando repartidos por sitios estratégicos de Madrid, como: Puerta del Sol, plaza de la Cebada, Santo Domingo, calle Alcalá,.... Los puntos y las zonas urbanas de influencia para los simones fueron regulados según unos bandos municipales fechados entre 1801 y 1804.

Los simones esperando clientes en el Paseo de la Castellana. Mayo 1924. Foto: La Esfera.

El ómnibus, carruaje para 8 a 20 pasajeros, empezó a prestar servicio entre el centro de Madrid y en la que era entonces la periferia (Chamberí, Puerta de Atocha o el Retiro), allá por 1843. Con la inauguración del primer tranvía, que empezó a circular el día 31 de mayo de 1871 entre la Puerta del Sol y el Barrio de Salamanca, se da el pistoletazo de salida al transporte colectivo dentro de la capital, suponiendo un duro competidor para los coches de punto.

Los primeros automóviles, simones con timones de barco. Año 1898

Sin embargo el aviso de la verdadera amenaza aparecía en una breve noticia en el diario "La Epoca", fechado el 12 de septiembre de 1898, en donde se informaba de la puesta en servicio de los "Simones automóviles" en París, esperándose que en menos de un mes los vecinos de la capital francesa contaran con 500 vehículos a disposición. La velocidad máxima se estableció en ocho kilómetros por hora, toda una locura.

El modelo berlina, todo un lujo en 1898. Foto: La Esfera.

Por su parte Madrid iba con bastante retraso respecto a otras grandes ciudades europeas. En mayo de 1896 aparecen los primeros anuncios de las "bicicletas automóviles" -lo que hoy llamamos motos-, y desde primeros de 1898 se instalaron las primeras tiendas de repuestos para velocípedos en la villa. Así la casa Dunlop abrió su tienda en la carrera de San Jerónimo. Precisamente Louis de Raine, director de Dunlop en España, fue el más destacado precursor del automovilismo en nuestro país.

Anuncio de 1896.

Louis de Raine y Jules Rasson recorrieron en tres días en sus "triciclos automóviles" la distancia entre Madrid y San Sebastián.

El 15 de octubre de 1898 entró en Madrid el primer automóvil. Se trataba de tres jóvenes adinerados parisienses: Maurice Robert, Paul Guibert y Charles Chalifour, que acompañados de un criado hicieron en 6 meses el viaje entre París y Madrid. La noticia apenas despertó el interés de los madrileños, y en escasamente tres párrafos daban noticia de ello los diarios madrileños. El vehículo era descrito así: "Este automóvil tiene forma de jardinera, montado sobre ruedas provistas de poderosos pneumáticos, se mueve por medio de la gasolina y recorre 30 kilómetros por hora en terrenos llanos y ocho en las pendientes ásperas" SIC. Mientras en Barcelona se establecían las primeras casas de automóviles.

Mayo de 1935. Las manuelas esperando clientes.

A finales del mismo año 1898, el entonces ex-alcalde de Madrid, conde de Peñalver, hizo un viaje entre París e Irún, y la artista circense Rob Walter llegó a Madrid en abril de 1899 con bastante afluencia de gente en la entrada triunfal con su automóvil por la Puerta de Hierro. Ambas noticias tuvieron buenas crónicas en los periódicos.

Autotaxi parisino marca Reanult. Año 1921.

El gremio de cocheros tenía una gran fuerza a finales del siglo XIX, así hacen protestas por diversos motivos: problemas de circulación con los tranvías, precios de los servicios, uniforme impuesto por el Ayuntamiento, etc.... pero lo peor para ellos estaba por venir.

En enero de 1905 se presenta en París el primer taxímetro, aparato que montado en el automóvil tarificaba la distancia recorrida de acuerdo a unas normas. De inmediato el taxímetro es puesto en funcionamiento en otras capitales europeas, así en Berlín se instalaron hasta en los simones.

En abril de 1906 el alcalde de Madrid, señor Vincenti, propuso a los cocheros la utilización de los taxímetros en los simones, a la vez que se ponía en uso los uniformes de los cocheros (guerrera azul con ribetes rojo, pantalón y gorra alemana con visera de color dorado). Un mes después se instalaron tres taxímetros en los simones, pero de inmediato fueron descartados pues la empresa que tenía la concesión de la importación y distribución de los aparatos los cobraba muy caros. A principios de 1908 el Ayuntamiento compró una remesa de taxímetros para los simones, pero el proyecto tampoco prosperó.

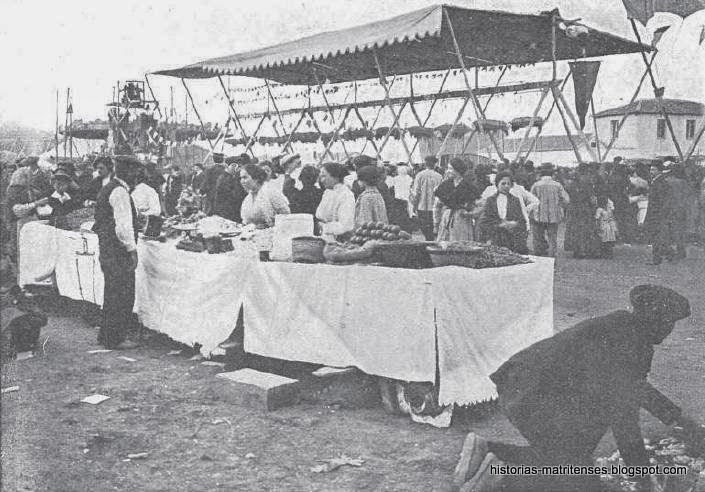

No será hasta primeros de junio de 1907 cuando la Comisión de Policía Urbana del Ayuntamiento de Madrid empezó a elaborar unos estatutos para los automóviles de punto, estimándose la cifra necesaria para la capital en al menos 200 unidades. Pero como siempre la realidad avanzaba más deprisa que el Ayuntamiento. Así una semana después, el 9 de junio de 1907, se produjo un fuerte altercado en la Puerta del Sol cuando unos clientes discutieron por tomar un "automóvil de punto" con destino a la Bombilla que era uno de los lugares que más ajetreo generaba para los simones, al igual que todas las verbenas madrileñas. Según las malas lenguas el escándalo fue planificado por los cocheros de los simones contra el alquiler ilegal de los automóviles.

A finales de 1907 se adjudicó el "Concurso de coches de plaza" por un periodo de 10 años. Tan solo se presentó una licitación a la subasta por parte de la Sociedad Monopolizadora Madrileña. La empresa se comprometía a poner en circulación 640 simones y 10 automóviles de punto, siendo el precio de la bajada de bandera de 2 pesetas para estos últimos.

Mientras los madrileños seguían esperando los automóviles de punto, en Barcelona se creó una sociedad que puso en circulación los primeros taxis en diciembre de 1908, permitiéndose también la explotación por parte de particulares.

Finalmente el día 26 de marzo de 1909 se presentaron los seis primeros taxis de Madrid (según otras fuentes fueron 10 los automóviles presentados). Se trataba de coches modelo Clement, con cuatro asientos. La bajada de bandera se fijó en 1,25 pesetas, muy por debajo del precio de licitación. Tres días después el Ayuntamiento emitió en un bando las paradas y el número máximo de automóviles que en ellas podían permanecer, a saber: "Cinco carruajes en la calle de Preciados, esquina á la de Galdo; tres en la calle del Prado, frente al Ateneo; y dos en la calle de Alcalá, frente á la iglesia de San José". Estas paradas estaban muy cerca de los puntos de los simones, como una sutil amenaza.

Primera foto de los taxis de Madrid. Abril 1909, revista Mercurio.

Los taxis en un principio eran un servicio de lujo, aunque su mayor encarecimiento se produjo con la Primera Guerra Mundial, cuando los hoteles madrileños se llenaron de ricos extranjeros que huían de los desastres de "La gran Guerra". Entonces los taxis tenían paradas fijas en los hoteles de lujo y hacían rutas cerradas, tal y como hoy en día lo hacen los autobuses turísticos. Con una bajada de bandera a 1,25 pesetas, era un negocio muy lucrativo para los 20 taxis de la Compañía Monopolizadora Madrileña, aunque la guerra también produjo un alza en todos los precios que tenían que ver con el automóvil al tratarse de productos de importación.

Tras finalizar el monopolio en 1918 la flota de taxis fue aumentando en la capital, con pequeñas empresas y también particulares.

Caricatura de la revista Nuevo Mundo. Julio de 1917.

Calle Sevilla, taxis y simones compartían los baches de Madrid. Año 1917. Foto: Diario ABC.

Los nuevos taxis en el Paseo de Coches del Retiro. Año 1918. Foto diario ABC.

En 1924 comenzó a trabajar en un taxi madrileño "la primera chauffeur española profesional"

En octubre de 1930 saltó la polémica pues había muchos taxis, o autotaxis como se les llamaba entonces, ilegales. La situación era tal que estaban involucradas varias administraciones, desde el Ayuntamiento hasta diversos ministerios, como el de Industria y el de Hacienda, culpándose entre ellos de permitir las licencias para obtener más impuestos. Los principales sectores implicados en el asunto eran los vendedores de coches y taxímetros, así como los relojeros encargados de montarlos; dándose el caso que los concesionarios vendían los coches como taxis con licencia incluida, o licencias duplicadas pues seguían circulando los vehículos antiguos cuando se compraban nuevos.

Abril de 1929, calle Alcalá con Gran Vía. Todos los automóviles que aparecen en la foto son taxis. Revista La Estampa.

La guerra de los precios era muy encarnizada, y las bajadas de banderas eran de 80, 70 o 40 céntimos, distinguiendo las tarifas según la franja que llevaran los vehículos: blanca, amarilla o verde.

Parada de taxis, la imagen lo dice todo. Abril de 1929. Foto La Estampa.

El Ayuntamiento de Madrid mandó unilateralmente que desde el día 13 de abril de 1931, fueran retirados todos los taxis que no se encontrarán al día en los pagos municipales y que no dispusieran de licencia. En apenas 60 días fueron puestos fuera de la circulación unos 480 vehículos. No obstante, una flota desmesurada (se calculaban en 1.500 las licencias obtenidas por la puesta en orden de los ilegales), la fuerte subida (evaluada en un 40%) de la gasolina, aceite, e impuesto de circulación; hacían inviable el negocio.

Uno de los puntos. Obsérvese la cantidad de modelos de vehículos que había. En estos tipos de paradas era el cliente el que determinaba que taxi cogía, no se respetaba el orden de llegada, y en ningún caso había protesta de los otros taxista si no era el suyo el elegido. Foto: Urbanity.

Durante el último trimestre de 1931 hay muchas reuniones entre el Ayuntamiento y los taxistas, llegando a preacuerdos como limitar el número de licencias totales a 2.000, aunque otros pedían la libertad total en número; pero en todo caso en lo que sí estaban de acuerdo era en parar la concesión de licencias hasta llegar a un pacto. También se trató la prohibición del tráfico tranviario por la Puerta del Sol, queriéndolo limitar a las plazas aledañas, como: Santo Domingo, Antón Martín, Plaza Mayor,... pues según los taxistas eran los tranvías los causantes del caos circulatorio del centro de Madrid, aunque en realidad lo que buscaban era un coto privado para los taxis.

Parada de simones y Taxis. Foto Urbanity.

Taxis, taxis, taxis,... Mayo de 1935. Revista Mundo Gráfico.

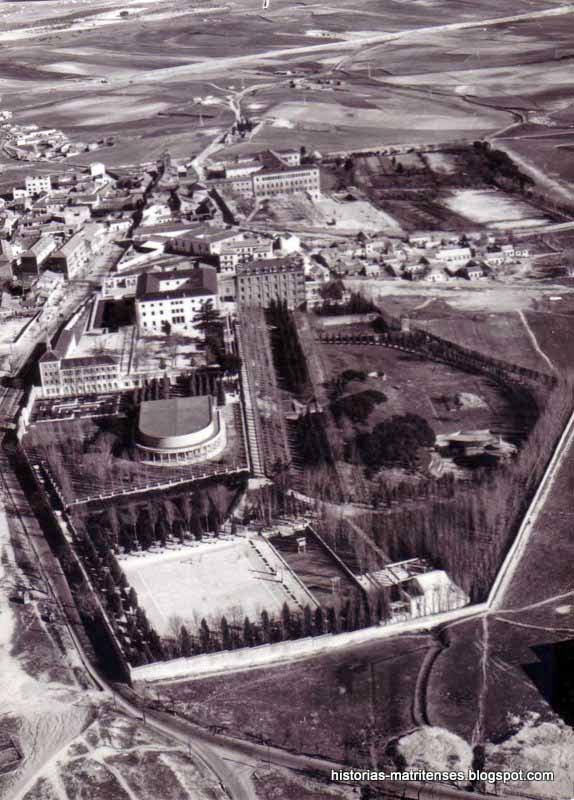

Desde la entrada en vigor del bando de fecha 17 de marzo de 1932, que regulaba la tenencia de licencias de taxis, se retiraron 712 licencias por diversas causas hasta 1934. Así se dictó que los taxis ("taxímetros" llamados también entonces), deberían de pasar una revisión en el Paseo de Coches del Retiro, se fijó un día de descanso semanal a conveniencia de los "chauffeur", se intentó eliminar las propinas, se pactó una tarifa única de bajada de bandera, se reguló la trasferencia de las licencias,.... no obstante fueron hechas varias huelgas por los taxistas en protesta durante 1932, sobre todo por la prohibición de las propinas.

El guardapolvos, uno de los uniformes clásicos de los taxistas. Año 1939. Fondo Santos Yubero.

Nuevo uniforme para los taxistas. Mayo 1947. Fondo Santos Yubero.

Mayo 1947. Tras la Guerra Civil quedó una flota de taxis realmente vieja. Fondo Santos Yubero.

El taxista cuida su herramienta de trabajo con primor. Lo malo que las ruedas no estaban muy bien. Foto de Urech, magnífico fotógrafo de Madrid.

Un taxímetro. Año 1950. Diario ABC.

Todo un clásico, un 1500 por la calle Preciados. Año 1966.

Calle Fuencarral. Año 1971. Fondo Santos Yubero.

-.-.-

Recapitulación: Valga este artículo para ver la similitudes del pasado con el presente. Los problemas se repiten y las nuevas actividades irrumpen en una economía establecida, hasta que las autoridades, siempre anquilosadas, ven una oportunidad de ingresar más impuestos. Recuérdese temas de actualidad: los autobuses turísticos, el transporte entre particulares con la aplicación Uber, compartir coches con Bluemovie,....

Para saber más sobre los taxis: http://www.madridcarruajes.com , la web de Javier Leralta

Autor: Ricardo Márquez.

En este blog Historias Matritenses también colabora José Manuel Seseña.

.JPG)

.JPG)

.jpg)

-001.jpg)

+Edificio+del+fondo+Fernando+el+Cat+%C2%A6lico+esquina+a+Magallanes+tranvias+398.jpg)