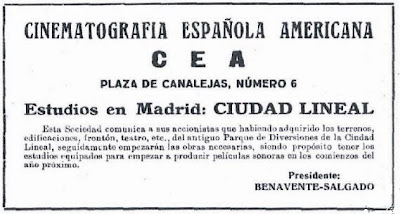

La constitución de la Sociedad CEA (Cinematografía Española Americana) tuvo lugar el día 17 de marzo de 1932, ante el notario de Madrid Fidel Perlado, quedando inscrita en el Registro Mercantil (Tomo 231, folio 31, hoja 6435). El objetivo de la sociedad era:

La producción y explotación de películas cinematográficas españolas habladas, sonoras o mudas, de todas clases, incluyendo noticiarios y películas pedagógicas.

Firma de la Sociedad

Consejo de Administración.

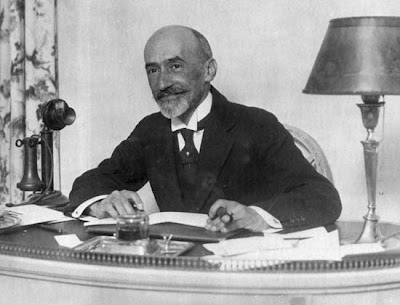

Jacinto Benavente Martínez (Presidente de honor).

Dramaturgo, director, guionista y productor de cine. En 1918 se funda la productora Cantabria Cines, siendo su proyecto inicial llevar a la pantalla la comedia de Jacinto Benavente, Los intereses creados, que adapta y dirige él mismo. Un año después, debido al fracaso de la película, fundaría junto a Enrique Blanco y el director de cine Fernando Delgado la firma Madrid Cines. En 1924 fundaría la nueva sociedad Film Benavente para la que escribiría varios argumentos originales.En octubre de 1931, al constituirse la CEA, ocuparía su presidencia de honor tras la formación de su Consejo en abril de 1932.

Fue a él a quien se le atribuye desde el principio el nombre de la empresa.

Fue galardonado en 1922 con el Premio Nobel de Literatura (“por haber continuado dignamente las tradiciones del teatro español”).

Rafael Salgado Cuesta (Presidente del Consejo de Administración).

Fue el verdadero promotor y artífice de la sociedad. Primer presidente de CEA desde su fundación hasta 1946 que se hizo cargo su hijo Vicente Salgado Blanco. Financiero y directivo de varias empresas, entró en la sociedad junto a otros financieros, al participar desde el comienzo en la compra de acciones no vendidasdel capital social.

Fue Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid.

Joaquín Álvarez Quintero (Vicepresidente).

Comediógrafo español. Fue junto a su hermano Serafín, miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Escribieron juntos todas sus obras, sainetes, zarzuela, piezas cómicas y también dramas.

Vocales

Casimiro Mahou García

Fue presidente de la fábrica de cervezas y hielos “Hijos de Casimiro Mahou” (Cerveza Mahou). En 1926 la empresa distribuía cerveza a 347 clientes en toda España. Esto no es de extrañar si contamos con que Mahou era la cervecera más avanzada de Madrid (la única que queda ya de las existentes del siglo XIX) y que según Pascual Madoz: “Madrid lleva gran ventaja en la elaboración de cervezas a París y a la mayor parte de Francia, a lo que contribuye mucho la buena calidad de sus aguas” En 1962 inauguran las nuevas instalaciones del Paseo Imperial, junto al Estadio Vicente Calderón, en donde han permanecido hasta que trasladaron la producción a Alovera (Guadalajara), teniendo actualmente el domicilio social en el Paseo Imperial de Madrid.

Financiero y empresario fue junto a Rafael Salgado y Florentino Rodríguez (Consejero del Banco Mercantil e Industrial), compradores de acciones de CEA y Presidente de la Cámara de la Industria de Madrid.

Serafín Álvarez Quintero

Junto a su hermano Joaquín, crearon un estilo teatral ágil, con diálogos fluidos y animados. Dotados de un ingenio y gracia, fueron maestros en la caracterización de tipos populares, y en recrear las costumbres de la época.Una de sus peculiaridades es que escribieron toda su obra al alimón, incluso tras la muerte de su hermano mayor, Joaquín continuó firmando en nombre de ambos su producción literaria.

Fueron nombrados miembros de la Real Academia de la Lengua Española: Serafín en 1920, y Joaquín en 1925.

Carlos Arniches Barreda

Fue uno de los dramaturgos más importantes del teatro español de principios del siglo XX. Fue el renovador del llamado género chico, como el sainete, la tragedia grotesca, la comedia y la zarzuela, recogiendo ese Madrid castizo en sus obras y situándolo como uno de los autores teatrales relevantes de su época.Al menos 32 argumentos suyos han sido llevados al cine, como La señorita de Trévelez, que dirigió Juan A. Bardem, con el título de Calle Mayor, en 1956 o Es mi hombre, dirigida por Rafael Gil, en 1965.

Pedro Muñoz Seca

Autor teatral que se convirtió en uno de los autores con más éxito y más representativo del teatro llamado “astracán” de principios de siglo pasado llegando ha ser comparado a otros autores de su época como los hermanos Joaquín y Serafín Álvarez Quintero, Carlos Arniches, e incluso, al Premio Nobel de Literatura, Jacinto Benavente. Fue fusilado el 28 de noviembre de 1936 en Paracuellos del Jarama (Madrid).

Luis Fernández Ardavín

Poeta y autor dramático español del modernismo, periodista, guionista cinematográfico y hermano del director de cine Eusebio Fernández Ardavín. Algunas de sus obras han pasado al cine y cuyos guiones fueron fundamentalmente adaptaciones de sus propias obras y que dirigió su hermano.

Francisco Alonso López

Compositor español, la primera etapa de su carrera se desarrolla en Granada y en ella la dirección ocupa un lugar importante. Fue responsable de la Filarmónica y de la Banda de El Fargue y músico muy popular. En el teatro cultivó con igual éxito la zarzuela que la revista, obteniendo numerosos éxitos. Llegó a presidir la Sociedad General de Autores de España. Entre sus más famosas composiciones se encuentran: el pasacalles «Por la calle de Alcalá, la florista viene y va», el chotis El Pichi, ambas de Las Leandras. En 1919 fue condecorado por Alfonso XIII, por su conocida marcha “La banderita”.

Manuel Linares Rivas

Político y dramaturgo español. Durante varios años Linares Rivas fue el dramaturgo preferido de la burguesía madrileña y provinciana. Fue el principal representante del denominado teatro social. La sociedad encontró reflejada en su obra, los problemas cotidianos y escabrosos del mundo burgués.

Jacinto Guerrero Torres

Fue compositor de zarzuelas, destacando entre sus obras Los gavilanes, El huésped del sevillano y La rosa del azafrán.En Madrid comenzaría a ganarse la vida tocando en cafés y celebraciones familiares, hasta que ingresa como segundo violín en la orquesta del Teatro Apolo de Madrid, orquesta que llegaría a dirigir. En 1948 fue nombrado presidente de la Sociedad General de Autores de España.

Juan Ignacio Luca de Tena

Hijo de Torcuato Luca de Tena, además de comediógrafo, diplomático y periodista español, dirigió la revista Blanco y Negro desde 1925 hasta 1929 y a la muerte de su padre en 1929, dirige hasta 1936, el diario madrileño ABC.El 21 de enero de 1946 toma posesión de su cargo de miembro de la Real Academia Española de la Lengua.

En el año 1961 fue nombrado embajador de España en Grecia.

Eduardo Marquina Angulo

Fue periodista, poeta, novelista y dramaturgo español. En teatro alcanzó un gran éxito con obras como Las hijas del Cid, Doña María la Brava, En Flandes se ha puesto el sol y la más recordada El rey trovador. Eduardo Marquina fue autor de la primera letra oficial que tuvo el Himno Nacional Español (Marcha Real), por encargo del rey Alfonso XIII.

Enrique Domínguez Rodiño (Consejero Delegado)

A partir de 1933 sería nombrado Consejero Delegado para la planificación de futuros proyectos de producción en CEA. Fue periodista y colaborador desde 1912 en los periódicos La Vanguardia, redactor de El Imparcial y director de Los Lunes del Imparcial. Participó como jefe y director de producción en varios títulos producidos por CEA, en la cual seguiría hasta mediados de los 50.1ª parte de la CEA.

Autor: Angel Caldito.

En este blog también colaboran: José Manuel Seseña y Ricardo Márquez.

Fuentes: Filmoteca Española, BNE, AGA, Archivo Regional de Madrid.