El colegio Nuestra Señora del Carmen (Arturo Soria, 287) fue una de las grandes obras de la CMU, sociedad constructora de la Ciudad Lineal de don Arturo Soria. Tuvo el gran reto de hacer llegar el agua en las debidas condiciones, e hizo de punta de lanza en la prolongación de la Ciudad Lineal hacia Fuencarral, que por desgracia nunca pudo ser.

Una de las cláusulas más importanes del pliego de condiciones fue que debía de estar finalizado en 3 años, y fue cumplida con toda pulcritud por la CMU.

Fue inaugurado por el 1 de Junio de 1917, por los reyes de España. El edificio cuenta con un zócalo de cantería labrada de 60 centímetros de altura. Los cimientos son de hormigón de piedra granítica y cemento. Los pisos están construidos sobre vigas de hierro.

Reproducimos a continuación la crónica sobre el colegio publicada en al revista la Ciudad Lineal, en junio de 1923:

“De la planta baja, cuyo gran vestíbulo da acceso a la escalera principal del edificio, se puede visitar en primer término la capilla, dedicada a la Virgen del Carmen, Patrona de los marinos, que da frente a la amplia puerta del edificio, del que queda aislada avanzando su ábside por el patio central y que por la forma imperial de la escalera, ofrece, sin embargo el paso directo desde el vestíbulo.

En esta planta baja están los despachos de los señores director, subdirector, jefe de estudios y gabinete de física, para la enseñanza; oficinas y salón de actos. Una galería que rodea el patio central da acceso a las aulas, sala de estudio, comedor de alegre aspecto, y cerca la cocina, repostería y otras dependencias.

Detrás del edificio y separados de él por amplios patios que lindan con el frondoso pinar, está el campo para el fútbol, cocheras y garaje, lavaderos, peluquería, un horno para el pan, la carpintería y la herrería.

En la planta principal los dormitorios, que son cinco, de 21 metros de largo por 8 de ancho y 4,30 de alto, capaz cada uno para veinte camas. Entre cada dos dormitorios está el cuarto del inspector de guardia. Para cada grupo de dormitorios hay los cuartos de aseo con lavabos individuales y baños. Gozan estos locales de preciosas vistas sobre toda la Ciudad Lineal y lugares vecinos. Precisamente en el ángulo que cae sobre el pinar, está la enfermería, con sus baños y duchas independientes.........

En el mismo piso están las habitaciones de las seis hermanas Josefinas, que con su ejemplar abnegación prestan los servicios domésticos necesarios al benéfico establecimiento; el Gabinete Odontológico; las habitaciones del padre capellán, que divide su tiempo entre su sagrado ministerio y el de la enseñanza, pues es también profesor, y la Biblioteca.

En la planta segunda están los dormitorios de marinería instalados como en los buques, y otras dependencias subalternas.

En los sótanos las calderas para la calefacción por vapor,......

La superficie total del solar es de 12.060 metros cuadrados, y la superficie del edifico de 3.318,08 metros cuadrados. ”

En este mismo artículo encontramos la siguiente curiosa reseña:

“Al pie del Colegio, en la calle denominada de San Pablo, hay una fuente de aguas potables, de manantial purísimo, en su origen de los antiguos viajes madrileños, y que la Compañía supo conservar para los vecinos de la Ciudad Lineal, ya que esta agua es preferida por muchas personas, se añade al servicio regular de las aguas del Lozoya, que se elevan y recibe canalizadas el Colegio.”

El tranvía pasaba cerca, por la Cuesta del Sagrado Corazón, y estaba previsto que llegará hasta la misma puerta del colegio cuando la Ciudad Lineal llegará a Fuencarral, esto nunca ocurrió.

El CHA era el centro de preparación por excelencia para ingresar en la Escuela Naval.

Eran valorado sobretodo la amistad entre compañeros y la valía de muchos profesores, que eran de los mejor pagados de Madrid.

En los años sesenta el alumnado era interno y solían volver a casa en Semana Santa, Navidad y las vacaciones de verano. Impartían el sistema educativo general (Primaria, EGB, BUP y COU). Antes era únicamente para los huérfanos de oficiales de la Armada.

Había una fuerte actividad deportiva acentuada por el posible examen físico para el ingreso en la Escuela Naval, y para ello contaba con piscina, fútbol, frontón tenis; y otras actividades como clases de guitarra.

El rey don Juan Carlos I fue también alumno del Cha.

Casi enfrente se encontraba el colegio Nuestra Señora del Rosario (Arturo Soria 278). Fue inaugurado el 16 de diciembre de 1960 y tenía una superficie de 3.968 metros cuadrados. Su capacidad era para 300 alumnos distribuidos en tres plantas.

Los estudios que se impartían eran de preparación para marina y náutica. Antiguamente era el edificio para los huérfanos suboficiales de la Armada.

Aunque en la práctica diaria ambos colegios funcionaban como un solo, las instituciones de las que dependían no fueron refundidas hasta el 2001, según el Real Decreto 1081/2001, del 5 de octubre.

Profesorado - Personal

Padre Bustillo

Carlos Arrese (Chechu) – Educador

Alejandro – Educador

José Luis Muñoz - Educador

Dionisio Alonso Mate - Matemáticas y Geometría.

Luis Martín Carrillo (El cojo) – Cálculo y Trigonometría.

Comandante de máquinas Alvadalejo

Almirante Manzano.

Teniente de Marina Cremades – Responsable del Comedor del Cha.

Con ocasión del Centenario, en 2013, se están preparando una serie de actos.

-.-.-

Añadido el 29 de Marzo de 2012.Fotos y textos de Juan Fernández Martínez

Recorte de prensa. A la izquierda el almirante Felipe Abárzuza , el segundo era el director y hermano del anterior D. Fernando Abárzuza, al que llamábamos el Sheriff por la Cruz Laureada que siempre lucia en su pecho. Además de llamar al Director “El Sheriff”, al Subdirector le decíamos "El nabo" y a su coche "el condón".

Virgen que estaba, supongo que seguirá, en la capilla del Colegio.

Capilla del Colegio.

El Estudio.

Cinta que se llevaba en el Lepanto del uniforme de marinero.

Escudo del CHA que se llevaba en la manga del abrigo, este está muy estropeado.

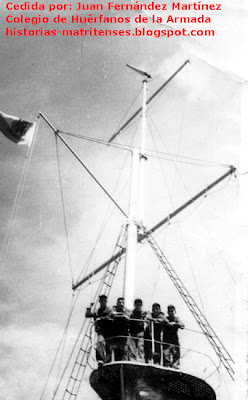

La cofa no se usaba para nada, el mástil servía como asta de la bandera. Hubo veces que algún alumno fue castigado con subir y permanecer en la cofa durante un cierto tiempo. Yo soy el último de la derecha, subimos solo para hacernos la foto.

Vestíbulo de la primera planta donde estaba el despacho del Director, desde donde se hizo la foto. La puerta del fondo creo recordar que era un pequeño museo de ciencias naturales, que me parece que mantenía el sacerdote al que llamábamos "gallo" (por los gallos que soltaba al hablar), no recuerdo su nombre. Daba clases de ciencias naturales y era un experto. No sé si era el director del Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

De izquierda a derecha, de pie: Torres, Emilio Velasco, yo, Gonzalo Sánchez Ferragut (fallecido hace años, coincidió con el Rey en el Colegio y fue amigo de él), Santiago Fernández Bobadilla (General de Aviación). Agachados: Curro Herrero, José Aguilar, José Luna Pacheco y José Luis Hernández Pasquín.

Añadido el 30 de Marzo de 2012.

Fotos extraídas de la Memoria de la Asociación Benéfica de la Armada, del año 1952. Cedidas por Juan Fernández Martínez.

Fotos extraídas de la Memoria de la Asociación Benéfica de la Armada, del año 1952. Cedidas por Juan Fernández Martínez.

Una tarde de convivencia en el campo. Anselmo Aparico (el sanitario de la enfermería), con el Almirante Fernando Abarzuza, "el pater" y más amigos. Foto cedida por Tomás Aparicio.

-.-.-

Nuestro agradecimiento a todos los ex alumnos que con su comentarios nos han alentado y orientado para hacer el presente artículo, muy especialmente a Gonzalo Semprún y a Juan Fernández Martínez por las imágenes aportadas.

Autor: Ricardo Márquez

En este blog también colaboran: Angel Caldito y José Manuel Seseña.

Artículo anterior:

Colegio de Huérfanos de la Armada – Ciudad Lineal

Fuentes:

Biblioteca Nacional de España

Revista Villa de Madrid

Revista Triunfo

Area de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid

Fundación Juanelo Turriano

Coleccionable de Madrid Espasa Calpe (1979)

.jpg)