Mucho se ha escrito y se seguirá escribiendo sobre esta lucha fraticida española, unas con notoria imparcialidad y otras con una importante influencia de un determinado punto de vista.

Tranvía 1000 que nos sirve de portada ya que empezó a circular a comienzos de 1936 y fue de características únicas. La foto es de después de la Guerra Civil, muy posiblemente de 1941 cuando estaba asignado a la línea 8 pero renumerado como 1001.

Nosotros la vamos a tratar desde el aspecto tranviario, siguiendo la costumbre de nuestro blog de hacerlo de forma aséptica. El título que hemos elegido puede resultar pretencioso, pero solo es una breve pincelada histórica con mayor abundamiento de fotos de las que solo citamos el lugar sin entrar en detalles y eludiendo aquellas en las que hay fallecidos, mostrando en unos casos la dificultad de su circulación y en otros la imposibilidad de hacerlo. Asimismo hemos eludido poner las que figuren con soflamas políticas o en las que haya grupos de entusiastas de un bando o de otro, algunas sumamente conocidas.

Ambiente que presentaba la Puerta del Sol en 1935

El 18 de Julio de 1936 los tranvías de Madrid tenían 43 líneas en funcionamiento regular, una de ellas denominada mediante letra, a las que en buena lógica habría que añadir otras tres mas puesto que tenían trazado diferente en una parte del recorrido (1). En este conjunto de líneas existían siete servicios que no hacían el itinerario completo.

Por parte de la C.M.U. estaban sus cuatro líneas en funcionamiento.

Ambas redes eran de vía ancha puesto que la de vía estrecha había quedado abandonada a raíz de la huelga de Octubre de 1934.

Tranvía de la SMT en labores de evacuación. Obsérvese el indicativo X que significaba “Reservados y Maniobras”

Línea de Carabanchel, evacuando

Tranvía de la CMU en Cuatro Caminos

El 1 de Abril de 1939 los tranvías de Madrid solo tenían 17 líneas en funcionamiento, una de ellas denominada mediante letra, a las que habría que añadir otras dos mas puesto que tenían trazado diferente en una parte del recorrido. La red de la C.M.U. solo prestaba servicio en tres líneas.

Respecto al número de vehículos en servicio nuestro amigo José Antonio Tartajo ha hecho un gran trabajo de investigación sobre este punto y lo tiene colgado en su blog remitiendo a él a quien quiera profundizar en el tema.

De él entresacamos estos datos al 18 de Julio de 1936: 555 de S.M.T. y 31 de C.M.U.

Al 1 de Abril de 1939 estaban en condiciones de prestar servicio centena y media pero se hizo popular el chascarrillo de que “en Madrid funcionan mas de mil tranvías” por aquello del tranvía que abre la portada de este artículo.

oOoOo

En Julio, días después del estallido de la guerra, se establecen servicios combinados S.M.T.-C.M.U. con material de S.M.T. con varios puntos de inicio y destino en función de las circunstancias bélicas. Serán suprimidos bastante antes de la finalización del conflicto.

En Agosto de 1936 se suprimen las líneas de las “tarifas caras” por decisión de quienes en aquel momento dirigían la empresa de la S.M.T.

Durante el mes Noviembre de 1936 el desarrollo de la Guerra Civil origina una gran modificación de la estructura de la red madrileña con recortes de itinerarios y supresión de líneas pues quedan inoperativas muchas vías, algunas de las cuales no volverán a tener nunca mas circulación tranviaria y otras tardarán años después de 1939 a tenerla de nuevo.

La zona oeste de Madrid o sus proximidades es frente bélico, quedando suprimida la circulación a la izquierda de las calles de Bravo Murillo, Fuencarral y Toledo, zona en las que están las cocheras de Buenavista y Bombilla que quedan sin posibilidad de ser utilizadas. En la parte sur y suroeste finalizan los servicios en Fuentecilla, Embajadores y Delicias. Tras el cierre masivo de Noviembre, antes de finalizar la guerra hubo alguna clausura mas que fue también definitiva.

La circulación entre Quevedo y Cuatro Caminos por Bravo Murillo es con mayor precariedad que en el resto de la red, pues está supeditada a la seguridad por lo que a veces los tranvías acaban en Quevedo y no siguen hasta Cuatro Caminos.

La línea de los Bulevares comenzaba y terminaba en la glorieta de Bilbao hasta que se instaló un pasavías en la glorieta de San Bernardo que se “vendió” a la población con “vamos avanzando”.

Socavón en la Puerta del Sol. Foto César Mohedas

Socavón en el cruce de Torrijos, hoy Conde de Peñalver, con Lista, hoy José Ortega y Gasset, por la explosión en la estación del metro de Lista, con la circulación tranviaria una vez restablecida. Foto Archivo Comunidad de Madrid.

Incidentes importantes con respecto a la circulación tranviaria fueron el socavón que produjo una bomba en la Puerta del Sol y la explosión en la estación del metro de Lista convertida en polvorín. En ambos casos tardó en restablecerse el paso de los tranvías.

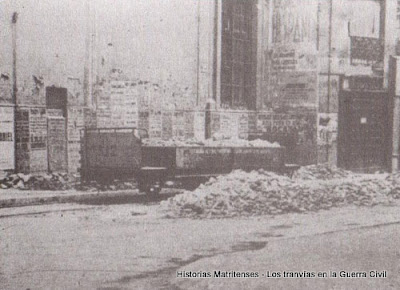

Calle del Carmen, material móvil convertido en vagoneta junto a la iglesia del Carmen

Estación de Magallanes. Foto Crónicas de Retaguardia

También hubo nuevas instalaciones como fueron la vía de la calle del Carmen para recoger escombros y trasladarlos hasta una raqueta habilitada donde eran utilizados en el relleno de una zona de futuro ensanche de Madrid, y el establecimiento de una cochera provisional muy alejada de la de Magallanes que por su proximidad al frente era peligrosa para el material. En la Puerta del Sol quedó definida una estructura de vías que eliminaba ciertos movimientos que obstaculizaban la circulación de automóviles, modificaciones que estaban previstas establecer antes del estallido de la Guerra Civil.

Epílogo

Hemos evitado expresamente aburrir al lector con datos y fechas de las modificaciones de líneas y trazados sucintamente comentados.

Las líneas de tranvías que se han mencionado están tratadas total o parcialmente en los diversos artículos que tenemos colgados en el blog Historias Matritenses sobre el tema tranviario.

La inexorable ley de vida hace que sean cada vez menos las personas que han vivido en primera persona la tragedia de la Guerra Civil, bien en su niñez o bien en su adolescencia. A todas ellas nuestro mas cariñoso recuerdo.

Bibliografía

Archivo personal de D. Carlos López Bustos (q.e.p.d.) con mi agradecimiento.

Apéndice fotográfico por orden alfabético

Calle de Alcalá junto a su inicio en la Puerta del Sol

Calle de Atocha, junto a la Plaza de Antón Martín

Calle de Bravo Murillo desde la esquina de la calle Teruel, foto ABC

Calle de Carranza, tranvía saliendo de la glorieta de San Bernardo. Al fondo Hospital de la Princesa. Foto Crónicas de Retaguardia

Cibeles. Los tranvías rodean al monumento protegido de la Cibeles

Cibeles vista en detalle del monumento protegido

Cibeles. Empezando a descubrir el monumento de la Cibeles tras el fin de la Guerra Civil

Ciudad Universitaria, avenida Arco de la Victoria, a la izquierda nuevo trazado de la línea de Puerta de Hierro y a la derecha el Asilo Santa Cristina

Ciudad Universitaria, línea de Puerta de Hierro en las inmediaciones del Instituto Nacional de Higiene

Cuatro Caminos vista de la glorieta desde la calle Raimundo Fernández Villaverde

Estación del Norte. Aunque no es tranviaria nos sirve para hacerse una idea del entorno del Paseo de la Florida y la Bombilla. Foto fuenterrebollo.com

Calle del General Ricardos, en su inicio junto al Puente de Toledo

Calle del General Ricardos, Mataderos. A la derecha calle El Toboso con el indicador de Carabanchel Bajo

Calle del General Ricardos en la confluencia con Batalla de Torrijos, Carabanchel Bajo. Foto Memoria Carabanchel Civil

Gran Vía en el cruce con San Bernardo, estación de metro de Santo Domingo

La Paloma, calle de Francos Rodríguez. Foto web centenario de La Paloma

Leganés, plaza de la Constitución con la guerra aún sin concluir. Apréciese el tendido eléctrico desprendido. Foto Ayuntamiento de Leganés

Calle de Marcelo Usera, parte baja, vista aproximadamente desde el cruce con San Antonio de Padua

Calle de Marcelo Usera esquina a Nicolás Usera

Calle Mayor esquina a Esparteros

Moncloa y la Cárcel Modelo

Moncloa, recién concluida la guerra, en lo que hoy es Arcipreste de Hita esquina con Fernando El Católico

Paseo de Extremadura visto aproximadamente desde la confluencia con la calle Milagrosa. Foto Foro Viejo Madrid

Paseo de Extremadura desde el Alto de Extremadura. Foto Foro Viejo Madrid

Plaza de España en el cruce con Bailén. Paso para la línea a Norte y Bombilla

Plaza de España en el actual paso inferior de Bailén-Ferraz. El bunker solo permitía el paso por una de las dos vías, la ascendente.

Plaza Mayor vista desde la calle Gerona, con el monumento a Felipe III protegido

Plaza Mayor con el monumento a Felipe III protegido, recién acabada la Guerra Civil

Calle de Preciados vista desde la confluencia con el callejón Preciados

Calle de Preciados. Foto L’Illustration, diciembre 1936, aportada en el Facebook Historias Matritenses por Juan Luis Roldán Calzado

Calle de Princesa entre Serrano Jover y Seminario de Nobles. Brigadas de Socorro contra Bombardeo. Desescombro Argüelles.

Calle de Princesa, Iglesia de Buen Suceso

Calle de Princesa, confluencia de las calles Rodríguez San Pedro e Hilarión Eslava, foto blog Sol y moscas.

Puerta del Ángel. Obsérvese el vehículo blindado. blog Sol y moscas.

Puerta del Ángel blog Sol y moscas.

Puente de Segovia destruido

Puente de Segovia, foto Archivo Rojo

Red de San Luis, estación de metro de Gran Vía y protección del edificio de la empresa de telefonía

Red de San Luis tranvía saliendo de la calle Fuencarral

Rosales entre Pº Moret y Marqués de Urquijo. Foto colección Pepcor.

San Antonio de la Florida durante la Guerra Civil y después en 1945

San Bernardo. Tranvía llegando por la calle de Carranza a la glorieta de Ruiz Jiménez, vulgarmente conocida por glorieta de San Bernardo.

Calle de Toledo, junto a la Puerta de Toledo

Calle de Toledo, cerca de la confluencia de Santa Casilda

Calle de Ventura Rodríguez. A la derecha el Museo Cerralbo y al fondo la parroquia de Santa Teresa y San José. Foto Crónicas de Retaguardia

Colección Anmogon. Foto: Alfonso (AGA).

-.-.-

Agradecimientos

A José Latova, de http://www.cronicasderetaguardia.es/ por la autorización para poner las fotos de su página web

Autor José Manuel Seseña

En el blog Historias Matritenses participa y colabora Ricardo Márquez

Notas:

1 - El servicio de alguna de ellas estaba limitado a determinadas horas, pues, aún teniendo numeración independiente, servían de refuerzo a otras.