Puerta de Alcala, del libro: "Paseo por Madrid o Guia del Forastero en la Corte", año 1815.

Fuente: Biblioteca Digital del Museo del Romanticismo.

Vamos a ver de una forma muy esquemática y visual lo que fueron las Puertas y Portillos de Madrid. Nos basaremos para hacer el recorrido en el siguiente plano que nos ha cedido amablemente Isabel Gea:

Añadido el 30 enero 2012.

Añadimos la siguiente descripción del libro: “Paseo por

Madrid o Guía del Forastero en la Corte”, editado en 1815 y que está en la

biblioteca del Museo del Romanticismo. El comentario va en rojo de cada puerta o portillo y citado literalmente (SIC). Lo consideramos un testimonio excepcional en primera persona.

Entradas de Madrid. Madrid tiene cerca de dos leguas de circuito, en cuyo espacio se cuentan 15 entradas, entre puertas y portillos. Solo hay cinco de registro: la de Alcalá, la de Atocha, la de Toledo, la de Segovia y la de Foncarral. Están abiertas hasta las diez ú once, pero se abren en lo restante de la noche, mientras que las demas se cierran despues de oraciones y no se vuelven a abrir hasta el amanecer. Sin embargo la de San Vicente no sigue muchas veces esta regla á causa de los sitios-reales.

El plano corresponde a la muralla (si se puede calificar como tal, ya que en la mayoría de los sitios es llamada cerca), durante el reinado de Felipe IV (1605-1665). Parece que la diferencia entre puertas y portillos era que las primeras servían para peatones y mercancías, mientras que los portillos únicamente para peatones y estas eran cerradas por las noches. En los escritos algunas puertas son calificadas como portillos, y viceversa, pero como puertas Reales solamente eran calificadas 5 (lo marcamos entre paréntesis).

Comenzaremos nuestro paseo por el exterior desde el número 34, y seguiremos el sentido de las agujas del reloj, algo más de trece kilómetros de camino:

PORTILLO DE SAN BERNARDINO (34)

Estaba situado en la actual Calle Princesa, aproximadamente en el cruce con Alberto Aguilera.

Construido en ladrillo no tenía nada que merezca la pena mencionar.

Junto al Seminario de Nobles

PORTILLO DEL CONDE DUQUE (33)

Tomaba su nombre del cuartel del mismo nombre y que era limítrofe al portillo, por lo que también era conocido como portillo de Guardía. Daba a la Cuesta de los Areneros (actual Alberto Aguilera) y su camino tenía una frondosa arboleda.

Estaba construido en ladrillo revocado con yeso imitando a piedra. Tenía un solo arco con columnas dóricas. Un trofeo militar servia de sustento para el escudo de armas de Castilla y de León.

Junto al quartel de Guardias de Corps

PUERTA DE FUENCARRAL (32)

O portillo

Estaba en la Calle de San Bernardo, en la Glorieta Ruiz Jiménez. Su nombre lo tomaba del camino que llevaba al pueblo de Fuencarral.

Grabado de David Robert (1836), titulado “Entrada a Madrid por la Puerta de Fuencarral”. Suponemos que representa la entrada de las tropas de Napoleón en Madrid.

Portillo de Fuencarral visto desde el interior. Año 1860 aprox.

Puerta de Foncarral. Por ella entran los arrieros que vienen de la carretera de Francia, por estar establecido alli el registro (Calle ancha de San Bernardo).

PORTILLO DE LAS MARAVILLAS (31)

Estaba situado aproximadamente en la esquina de la Calle Carranza con la calle Ruiz.

PUERTA DE BILBAO (30)(Real)

También conocida por San Fernando, por la proximidad al Hospicio, o como Pozos de la Nieve.

Estaba ubicada en la Glorieta de Bilbao.

Tenía tres huecos, los laterales destinados a los peatones, con un frontón triangular en el que había inscripciones con letras de bronce. Era de granito y tenía muy poco que reseñar artísticamente.

Fue levantada en 1767

Puerta de los Pozos (está al fin de la calle de Foncaral). Viene a parar á ella directamente la carretera de Francia. Está puerta se ha mejorado de algunos años a esta parte, y se hizo allí una casa de registro sin duda para traer á ella el que está en la puerta de Foncarral.

PUERTA DE SANTA BARBARA (29)

Se levantaba sobre la actual Plaza de Alonso Martínez. Era muy poca vistosa según todas las crónicas.

Puerta de Santa Bárbara. Sale de ella un pedazo de carretera que va á unirse á corta distancia con la de Francia.

PUERTA DE RECOLETOS (28)(Real)

Con orientación norte, estaba en el actual Paseo de la Castellana a la altura de la Plaza de Colón.

Estaba hecha con piedras de granito que cuando fue desmontada se utilizaron como asientos en el Paseo de Recoletos y en el Paseo de la Castellana, y con piedra de Colmenar para los adornos.

Fue erigida por Fernando VI en 1756, según diseño de Francisco Carlier.

Grabado Puerta de Recoletos.

Tenía 3 huecos, el central era el más grande para los carruajes y los laterales para los peatones, con columnas dóricas. El frontón era triangular con las armas reales y abundancia de trofeos militares. Como curiosidad decir que la puerta tenía leyendas por sus cuatro caras (lo normal eran dos), lo que el pueblo madrileño aprovechó para hacer muchos chascarrillos sobre ella.

Plano de la Puerta de Recoletos.

Unica foto estereoscopica que se conseva de la Puerta de Recoletos.

Puerta de Recoletos. La fotograf'ia fue hecha por Carpentier en el año de 1856. Foto de: Urbi et Orbe, del foro Urbanty.

Fué mandada construir por Fernando VI en 1756, y es de una mediana arquitectura y proporcionada á su importancia, aunque se pudiera creer lo contrario si solo se considerasen las quatro pomposas inscripciones que se leen en ella. Las dos figuras que están á los lados representan, segun parece, la abundancia.

Recorte del libro: “Viage de España : en que se da noticia de las cosas mas apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella”, Antonio Ponz, editado en 1776, con la descripción de las inscripciones de la Puerta de Recoletos.

PUERTA DE ALCALA (27)(Real)

La que todos conocemos, en la Plaza de la Independencia.

Antigua Puerta de Alcalá a mediados del siglo XVII. (Museo Montbello-Italia)

Antigua Puerta de Alcalá, construida en 1636.

Calle de Alcalá. Al fondo vemos la antigua puerta. Antonio Joli (1750)

La nueva Puerta de Alcalá se construyó en 1778 durante el reinado de Carlos III, bajo la dirección de Sabatini. Francisco Gutiérrez talló el escudo de armas y los querubines, mientras que Roberto Michel hizo las cabezas de león y ornamentos de la fachada. La altura de la puerta, sin contar lo que sobresale el escudo de armas, es de 19,50 metros, y la altura de los 3 arcos centrales es 9,50 metros.

Puerta de Alcalá. Autor: J.M. Sánchez. Año 1857.

Grabado de 1850.

Está construida con piedra de granito y de Colmenar.

Esta puerta que es una de las principales de Madrid, no solo por la magnificencia de su estructura, sino tambien por venir á parar á ella las carreteras de Aragon y Cataluña, ofrece al forastero que llega el mas agradable espectáculo; la espaciosa y hermosa calle de Alcalá que se presenta al frente, el magnifico Prado que tiene que atravesar, y los jardines del Retiro á su izquierda, todo contribuye á darle de la corte la mas ventajosa idea. Este precioso arco triunfal, erigido en memoria de la feliz llegada del señor Don Carlos III, fué construido segun el plan del Brigadier Don Francisco Sabatini, primer arquitecto de S.M. Su arquitectura es de órden jónico, y sus capiteles fuéron modelados en Roma por los que Miguel Ángel inventó para el capitolio y que no llegáron á ponerse en obra.

PORTILLO DE LA CAMPANILLA (26)

Estaba situado en la actual Avenida Ciudad de Barcelona a la altura del colegio Virgen de Atocha, dando al camino de Vallecas.

PUERTA DE ATOCHA (25)(Real)

Se ubicaba en el cruce de la Plaza del Emperador Carlos V (Atocha) con la Av. Ciudad de Barcelona, con orientación hacia el Paseo Santa María de la Cabeza.

Fabricada en ladrillo en 1748, y fue reformada entre 1828 y 1829.

Plano de la Puerta de Atocha, decoración de Antonio López Aguado para la entrada del rey Fernando VII. Grabado BNE.

Grabados de la Puerta de Atocha.

Contaba con 3 arcos iguales, y después de su última reforma fue pintada para imitar a la piedra berroqueña, quedando coronada con el escudo de armas reales, en una cara, y con el escudo de armas de Madrid en la otra, estando ambos escudos flaqueados con querubines y numerosos trofeos de guerra.

Vista de la Calle Atocha, por Antonio Yoli, mediados del siglo XVIII. A la izquieda podemos ver la puerta

Bosquejo de la Puerta de Atocha. Museo del Romanticismo

Viene á parar á ella la carretera de herradura de Valencia, que solo es camino real desde Ballecas. Esta puerta es antigua y su mesquina arquitectura no corresponde á la majestad ni á la grandeza que pide su bella situación, pues se halla colocada entre los amenos paseos del Prado y las Delicias.

PORTILLO DE VALENCIA (24)

Estaba en la esquina de la Ronda de Valencia y Calle de Valencia. Es una salida.

PORTILLO DE EMBAJADORES (23)

Estaba situado en la Glorieta de Embajadores con orientación a la calle del mismo nombre. Fue construido en 1782 y demolido en 1868. Portillo de Embaxadores. Es el barrio del Avapies.

PORTILLO DEL CAMPILLO DEL NUEVO MUNDO (22)

Situado en la plaza del mismo nombre.

PUERTA DE TOLEDO (21)(Real)

Situada en la Glorieta de la Puerta de Toledo.

La nueva puerta fue comenzada a construir en 1813 y finalizada en 1827, ubicada un poco más abajo de donde se hallaba la antigua. Fue diseñada por Antonio Aguado, bajo el reinado de Fernando VII.

Puerta de Toledo (1865).

Está construida en granito. La forman 3 arcos, teniendo el principal una altura de 10 metros, y una anchura de 4,50 metros. La altura sin contar las esculturas superiores es de 18 metros. Dichas esculturas fueron talladas en piedra de Colmenar por Ramón Barba y Valeriano Salvatierra, y escenifican a España protegiendo a las artes.

Las carreteras de Valencia y de Andalucia, hacen que esta puerta sea la mas concurrida de Madrid. En el dia se está construyendo una nueva baxo la dirección de Don Antonio Aguado, y se trabaja para que el camino que ántes daba vuelta venga ahora directamente desde el puente. En estando adornado aquel con árboles y la obra concluida, será esta una de las mas bonitas entradas de Madrid á causa de la agradable prespectiva que ofrece por esta parte la campiña.

PORTILLO DE GIL IMON (20)

Estaba situada en la Ronda de Segovia, esquina a la calle Gil Imón. En algunos escritos figura como Gilimon. El nombre proviene del fiscal Gilimon de la Mota. Constaba de un solo arco con un frontón triangular y algunas de sus partes eran de granito.

Plano detalle del portillo de Gilimon.

Autor Sancha. Gilimon principios del siglo XX.

(Este nombre le viene del famoso Fiscal del Consejo, Gil-ymon que vivia junto á este portillo). Es de Salida.

PORTILLO DE LAS VISTILLAS (19)

También llamada Puerta.

Se levantaba en la Ronda de Segovia a la altura de la Calle Moreno Nieto, un poco retranqueado hacia el sur respecto a la Puerta de Segovía. Según los escritos era muy miserable y destartalado. Hasta 1840 no hay noticias de este portillo, lo que nos hace pensar que no tenía ninguna importancia. Era solo de salida, estando abierto únicamente durante el día. Fue derribado en febrero de 1849.

PUERTA DE SEGOVIA (14)

Estaba en la Calle Segovia en el cruce de la Ronda del mismo nombre.

Plano de la Puerta de Segovia, vista interior y exterior.

Óleo de Antonio Joli (1753). Podemos ver la Puerta de Segovia pasado el puente, La Puerta de la Vega a la izquierda, y el en margen izquierdo la Puerta de San Vicente.

Era de ladrillo y constaba de dos arcos, sin ningún tipo de ornamento y bastante mal conservada.

La nueva puerta fue construida en 1773 y derruida en 1854.

Detalle del grabado "Vista de Madrid desde el camino de Segovia", de Christian Gottlob Hammer, hacia 1820. Se ve la simplicidad de la Puerta de Segovia, construida en ladrillo. Fuente: Biblioteca Nacional de Austria.

PUERTA DE LA VEGA (1)

Estaba ubicada al final de la Calle Mayor, en la Plaza Boccherini. Fue derribada en 1848.

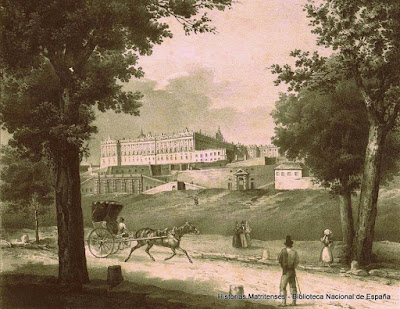

Grabado de Vicente Camarón. Vista del Palacio Real desde el camino de la Virgen del Puerto. Entre 1840 y 1950. Biblioteca Nacional de España.

En el decenio de 1840 se erigió a la altura del inicio de la Tela, demoliendo el primer portillo de la Puerta de la Vega que ocupaba el espacio físico de la antigua puerta islámica.

Comentario: Francisco José Marín Perellón.

Foto de la Cuesta de la Vega donde vemos todavía una especie de portillo (1875).

Conduce al puente de Segovia donde concurren las carreteras que acabamos de expresar. Es la antigua puerta de Segovia.

PUERTA DE SAN VICENTE (35)

Situada en la Glorieta de San Vicente, con orientación al Paseo de la Florida.

Plano de la antigua Puerta de San Vicente. Fue construida en 1726 y derribada en 1770.

Estaba entre los muros de la Montaña del Principe Pío y los Campos del Moro. Era de piedra berroqueña y de Colmenar.

Puerta de San Vicente (1880).

En 1770 se derribó la antigua puerta y se levantó la nueva en 1775, durante el reinado de Carlos III.

Plano de la Puerta de San Vicente.

Estaba labrada en piedra berroqueña y de Colmenar. Fue diseñada por Sabatini en un estilo semi-clásico. Constaba de tres arcos, siendo los laterales mucho más bajos que el central y destinado al paso de peatones. Estaba adornada con piñas, trofeos de guerra, castillos y triglifos.

Puerta de San Vicente. 1833.

Grabado de la Puerta de San Vicente, hacía 1850.

Vista exteior de la Puerta de San Vicente. Fuente: Memoria de Madrid, libro: Madrid antiguo, Ayutamiento de Madrid, publicado en 1926.

Quizás la primera toma fotográfica estereoscopica de la Puerta de San Vicente, con la fuente de Los Mascarones en primer término.

Puerta de San Vicente 1890

(Se llama de San Vicente porque en la antigua puerta habia una estatua de este santo). Fué construida por órden del Señor Don Carlos III el año de 1775, baxo la direccion del Señor Sabatini. Su arquitectura es de órden dórico, y está adornada con trofeos militares encima del arco de en medio y á las extremidades de las puertas de los lados. Este edificio tiene el carácter de fasto y magnificencia de todos los monumentos públicos de este gran monarca. Despues de la de Alcalá es la mejor de Madrid; una bella fuente y los paseos de la Florida la hermosean, y por ella se sale para ir á los sitios-reales del Pardo, la Granja y el Escorial.

PUERTA DE GUADALAJARA

Fuera de nuestro recorrido queremos mencionar la que sin duda fue la puerta más importante del antiguo recinto, que era la llamada PUERTA DE GUADALAJARA(6). Estaba situada en la Calle Mayor, aproximadamente a la altura de la Plaza de la Villa. Existen dos descripciones válidas para la misma, una de Juan López de Hoyos, y otra de Diego de Colmenares, que difieren bastante en la descripción respecto a sus ornamento. Su origen no está claro, ya que según unos es romano, otros visigodos, aunque lo más seguro es que fuera de origen árabe. Estaba construida con pedernal y argamasa. Fue destruida una noche del año 1589. Según parece fue engalanada con muchas luces para festejar un éxito de Felipe II, y todos los adornos salieron ardiendo quedando en estado ruinoso, lo que indica que era muy vieja o de muy mala calidad, lo cierto que después del incendio fue derribada con la alegría de la corporación municipal que necesitaba ya un ensanche para Madrid.

Puerta vieja de Guadalajara (1)

Puerta nueva de Gualajara (1)

Este artículo ha sido elaborado sobre fuentes originales, por lo que seguro que hay muchos datos que se nos han pasado por alto. Dejamos abiertas las puertas para todos los que queráis contribuir con información y material gráfico.

-.-.-

Autor: Ricardo Márquez

En este blog también colaboran Angel Caldito y José Manuel Seseña.

Fuentes bibliograficas:

Mesoneros Romanos

Pascual Madoz

Hemeroteca ABC

Fuentes fotográficas y grabados:

Museo del Romanticismo

Institut Cartogràfic de Catalunya

Arquitectura madrileña de los siglos XVII Y XVIII - Museo de Historia de Madrid

Biblioteca Nacional de España

Urbanity.es (Usuarios: Juanjo, Pepcor y Salvador)

Poster desplegable de la Editorial La Librería.

Plano de Isabel Gea (nuestro más sincero agradecimiento por la cesión).

Notas:

(1)Ilustración del estudio de Agustín Gómez Iglesias: "Las puertas vieja y nueva de Guadalajara y otros datos sobre la muralla madrileña" que se publicó en 1951 en la Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid. Información facilitada por Salvador).

.jpg)

+-+RECOLETOS.JPG)