Este tren tan entrañable y tan querido por los amantes de la sierra madrileña ve cada día disminuir la atención que le dedican tanto la empresa ferroviaria que lo explota como la entidad regional en cuyo ámbito se desarrolla su trazado. ¿Conseguirá resistir como ferrocarril en funcionamiento hasta el 2023 para celebrar su centenario?.

oOoOo

Hablar aquí de la historia de este ferrocarril no tiene sentido, porque nada se puede añadir al magnífico libro del amigo Javier Aranguren “El Ferrocarril Eléctrico del Guadarrama”, sin embargo los comentarios que siguen en ésta y en las sucesivas entregas van a ser los de un viaje en “El Eléctrico” como era llamado por los que hemos vivido en Cercedilla (1), ambientado al comienzo de la década de los años sesenta del siglo XX, época que podíamos considerar la de su “edad de oro” por sus numerosos servicios y masiva utilización.

Composición motor-remolque se dispone a hacer la salida poco habitual desde la segunda vía. Estación de Cercedilla nueva (1ª fase). Foto Javier Aranguren

La llegada a Cercedilla de los trenes procedentes de Madrid en los fines de semana producía en la estación una enorme marea humana que enseguida se encaminaba hacia los diversos lugares serranos donde realizar sus pensados itinerarios senderistas o de escalada, no sin antes comprar los mas rezagados el pan o alguna otra cosa que habían olvidado. Los destinos eran múltiples: La Peñota, Montón de Trigo, Marichiva, Puerto de la Fuenfría, camino Schmidt, etc. y los menos andariegos o por ir con la familia, abuelos y niños, Las Dehesas.

Vista de la estación de Cercedilla, sin el Eléctrico. Vease la arquitectura típica de la colonia residencial a principios del siglo XX

Los que optaban por el ferrocarril para ir Puerto de Navacerrada, punto de inicio del mayor número de rutas, tenían que salir del recinto de la estación yendo unos metros por “la carretera” (calle de Emilio Serrano) y acceder seguidamente desde ella a la estación del “Eléctrico” a través de un pasillo con barandilla separadora y posterior paso bajo el edificio de viviendas de los empleados ferroviarios.

Así era la estación de Cercedilla antes de construir el Eléctrico

La estación de Cercedilla de este ferrocarril de vía métrica era donde hoy está la zona de depósito y taller, y por tanto separada de la ancho ibérico por la playa de vías de mercancías de ésta, hoy desaparecidas al haber sido aprovechado su espacio para establecer su nueva estación de forma que el trasbordo sea con andén común, ventaja evidente para los viajeros desde hace mas de cuarenta años. Por tanto, los límites de la estación antigua son por el lado topera, el edificio del personal y su familia manteniendo la leyenda “Ferrocarril Eléctrico del Guadarrama”, lado izquierdo el muro sobre el que está el paseo peatonal Francisco Moruve, inmejorable balcón donde ver el movimiento de trenes de los dos anchos; y en el lado derecho la playa de vías de mercancías de vía ancha, a nivel inferior, separada mediante una valla de ladrillo que al fondo tiene una abertura cuya misión es la facilitar el izado o la bajada de material con la ayuda de una grúa, desde o a las plataformas de vía ancha (2).

Estación de Cercedilla antigua en 1935. Colección Javier Aranguren

Por tanto de la antigua estación no queda nada que pueda ser visible de la zona que fue de viajeros, puesto que las funciones del edificio antiguo de viviendas de personal, en estado actual de semi-abandono, han sido trasladadas al nuevo que se construyó donde estaban las toperas, y a continuación de éste comienza la nave de taller con dos vías, una con foso, que tiene su entrada aproximadamente donde finalizaba el andén. La zona donde antiguamente se revisaban los trenes solo tiene dos vías en la actualidad, con un escape que va desde el lado estación al lado muro finalizando junto a la puerta de la nave de mantenimiento.

Pareja abandonada Naval R6012 y M3009 en la topera de la estación de Cercedilla antigua en espera de tiempos mejores en otro ferrocarril. Foto Javier Aranguren

Remontándonos a la década de los sesenta las instalaciones de la antigua estación son bastantes escasas como todo el resto del ferrocarril. Tres vías, de las cuales solo dos disponen de andén que es central. La capacidad de la zona de viajeros es en cada vía un vagón cerrado, dos coches remolques y un coche motor. La tercera vía se inicia al final del andén central, tiene foso donde se realizan las revisiones del tercer coche motor que implican sostener su caja por gatos hidráulicos, y sirve de apartado en la parte de su cabecera para apartar una plataforma larga que sirve para llevar carriles y una vagoneta de bordes bajos multiusos pues lo mismo se utiliza para cargar carbón como banastas con productos alimenticios (3).

La composición Naval motor 3009-remolque 6012, abandonados en la estación primitiva de Cercedilla. Foto Jordi Ibáñez, colección Javier Aranguren

La estación nueva junto a la de vía ancha está realizada en tres fases muy separadas en el tiempo y enlaza con el antiguo trazado al poco de comenzar la rampa inicial, no sin antes cruzar en diagonal con vías de ancho ibérico en las fases primera y segunda, peculiaridad que ya no existe en la tercera que es la actual.

El motor 431-502 junto a los gatos en la vía foso de la estación primitiva de Cercedilla en espera de revisión. Foto Javier Aranguren

La primera fase, en los años sesenta poco después de la prolongación a Los Cotos, consistió en instalar dos vías en forma de “y” griega invertida, siendo ambas de andén aunque la de la izquierda era mas larga sirviendo solo para depósito de tren, pues lo normal era efectuar la salida y la llegada en la mas corta que, en cambio, tenía mucha mayor longitud de andén al ser común con el de la vía principal del ferrocarril de Madrid. Para su realización hubo que desmantelar la primera vía muerta ancha, conservando todavía las restantes, en la que las unidades de cercanías con destino Cercedilla eran apartadas después de rendir viaje en una de las tres vías de paso.

Cercedilla nueva 1ª fase. Congreso Amigos del Ferrocarril 1966. Hay de todo, la quitanieves es la de vía ancha. Foto Javier Aranguren

Muchos viajeros para asegurarse el poder ir sentados subían en ellas con tiempo de adelanto, a pesar de no haber andén, antes de que fueran situadas de nuevo en las vías generales para volver a Madrid, para lo cual habían de hacer una maniobra que llegaba hasta prácticamente el túnel de La Luminaria, el del lado Madrid, viaje gratuito que hice en múltiples ocasiones y después me apeaba.

Estación de Cercedilla a comienzo de los setenta. El edificio de la izquierda corresponde al Eléctrico

La segunda fase es de 1975, por tanto pocos años después de la primera, y fue realizada al efectuar la renovación integral de la línea, lo que supuso la supresión de toda la playa de vías de mercancías de ancho ibérico, innecesarias al haberse eliminado el tráfico de detalle, lugar donde hasta entonces permaneció apartada la locomotora quitanieves para atender los problemas invernales de la línea Villalba-Segovia. Las dos vías iniciales del Eléctrico se ampliaron con una tercera, mas otra para poder realizar funciones de escape, pero modificando el emplazamiento de la vía 02 de forma que la topera se situó junto a la 01 quedando ambas en paralelo con andenes laterales únicamente. La vía 03, de mayor longitud pues llegaba hasta el antiguo patio de mercancías, tenía andén común con la 02 y servía de apartado de material y de escape.

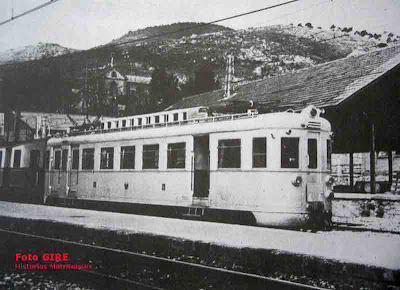

Estación de Cercedilla nueva 1ª fase. Automotor Naval. Foto Javier Aranguren

La tercera fase, la actual, realizada ya en el siglo XXI, consistió en reducir la playa de vías suprimiendo la vía 03 y desplazando lateralmente la 02 para insertar un andén entre ella y la 01, de forma que ambas permitieran el acceso y desalojo del tren por los dos lados. Fue preciso, además, retranquear las toperas hacia el lado Los Cotos situándolas a continuación del paso inferior entre los dos andenes de vía ancha, siendo la 01 la habitual de llegada y salida del Eléctrico por encontrarse junto a las vías que se relacionan con Madrid. Una tercera vía que parte de la 02, de corta longitud, alberga material de servicio para revisión del tendido eléctrico y la locomotora quitanieves del Eléctrico, de color rojo siempre hasta que con la segregación de Renfe en Adif y Renfe Operadora se la pintó con el color verde corporativo de Adif.

Un motor Naval 3007 ó 3011 en Cercedilla nueva antes de ampliación dispuesto para realizar un viaje vespertino al Puerto de Navacerrada. Foto GIRE

Tras la reforma de la tercera fase la vía ancha de acceso a la grúa para subir o bajar trenes del Eléctrico a plataformas de vía ancha, quedó cortada antes del cruce de dos anchos, peculiaridad que ha desaparecido. El coche motor recarrozado preservado, que ostenta la numeración 431-501-6, dedicado a aula del Tren de la Naturaleza, ha quedado aislado totalmente por zona andén y por muro de separador del resto de instalaciones de la estación. Respecto a la estación de vía ancha desapareció su peculiar marquesina.

Playa de vías de Cercedilla nueva 2ª fase con suizos recarrozados. Foto Javier Aranguren 1974

Volviendo de nuevo al pasado, los trenes del Eléctrico, en días laborables rara vez llevan remolque, si acaso en el de las 10 de la mañana, en cambio los domingos los llevan todos los de la mañana, generalmente, y siempre es uno en los ascensos aunque en los descensos es frecuente llevar dos (4).

Un Maquinista y un Sunsundegui en Cercedilla nueva fase 2ª, http://www.drehscheibe-foren.de/

Los horarios del Ferrocarril del Guadarrama están establecidos únicamente para conectar con los trenes procedentes de Madrid pues quien quiera ir a la sierra desde Segovia, utilizan los autobuses de La Sepulvedana, exceptuando el primero de la mañana a las 7,30 para subir, y el último de la noche para bajar que son los únicos que no tienen enlace. Son con servidumbre con respecto al de vía ancha, pues si el de Madrid llega con retraso le tiene que esperar, en cambio a la inversa no, dándose situaciones en los que por el escaso tiempo concedido de trasbordo y el largo recorrido entre la estación antigua y la de Renfe no es posible hacerlo por la gran cantidad de viajeros, máxime si el Eléctrico ha llegado con demora (5).

Unidad de Maquinista en Cercedilla nueva fase 2ª, dispuesta para salir. Obsérvese las cuñas quitanieves. Foto Javier Aranguren

Además de los horarios oficiales en guía hay otros que están grafíados a fin de absorber el flujo de viajeros, así, además del de las 10 de la mañana que se cruza con un descendente en Siete Picos, hay un especial a las 10,30 que lo hace con ese en Camorritos.

Playa de vías estación de Cercedilla nueva 2ª fase. A la derecha el único preservado de los recarrozados, ahora aula Tren de la Naturaleza. Foto Javier Aranguren

Finalmente y antes de iniciar nuestro viaje, vamos a comentar la curiosa maniobra de liberar al motor de los remolques en los trenes procedentes del Puerto de Navacerrada, pues la inexistencia de escape en la estación obliga a realizarla por el sistema de gravedad.

Vista de conjunto de Cercedilla, en primer termino la de vía ancha, después la del Eléctrico ampliada, y al fondo la antigua. Foto Javier Aranguren

Una vez apeados todos los viajeros, el tren va en marcha atrás hasta situarse en lo alto de la rampa, poco antes del semáforo de entrada; aquí se desengancha la composición y se asegura que quede frenada, colocándose un empleado en cada remolque. Cuando estas operaciones están listas, el coche motor arranca y se sitúa en la vía muerta que es la del foso, y acto seguido el primer remolque inicia el descenso controlando la velocidad el empleado que se ha puesto al frente de él, entrando en una de las dos vías de andén que tenga espacio libre, deteniéndose suavemente, gracias a su experiencia, junto al vagón cerrado que está en la topera. El segundo remolque, hace la misma operación, siempre por separado. Después el coche motor sale de la vía muerta y se coloca en una de las dos de andén preparándose para iniciar de nuevo un viaje al Puerto de Navacerrada.

Playa de vías de Cercedilla nueva 3ª fase. Foto Ju5

Continuará nuestra evocación, y también reivindicación, del Ferrocarril Eléctrico del Guadarrama.

-.-.-

Autor: José Manuel Seseña.

En el blog Historias Matritenses también colabora Ricardo Márquez

Agradecimientos:

A Javier Aranguren por la autorización para poder reproducir fotos de su colección, y también a Senén Fernández, José Luis Cortijo Martín, Ju5 (Lorena y Juan), Ezequiel Martín (www.Cercedilla.net), Gonzalo Fanjul hijo, Antonio Agulló, Carlos López Bustos, José Gascón, Jordi Ibáñez, Justo Arenillas, José Luis García Salazar, Antonio García Portas y Mercedes (Maquetrén), Jaime Fernández (Amical Ferroviaria), Mariano Orozco, Paco Zabala, César Mohedas y Manuel Cayola, cuyas fotos están intercaladas en las diversas entregas, grandes aficionados al ferrocarril y al Eléctrico en particular, alguno de los cuales ya no están entre nosotros. Asimismo también a todos aquellos que nos han dado su apoyo para realizar este trabajo.

También a las páginas web www.cercedilla.es, www.panoramio.com, www.newasport.com y www.drehscheibe-foren.de

Bibliografía:

El Ferrocarril Eléctrico del Guadarrama, de Javier Aranguren.

Automotores Españoles (1906-1991), de Javier Aranguren.

Notas:

(1) También era llamado “Tranvía” y “Funicular”, esta última una denominación impropia puesto que sus características son las de un ferrocarril de adherencia y no las de ese tipo de ferrocarriles.

(2) Traslado de material para efectuar reparaciones que pueden ser realizadas aquí o incorporación de nuevo.

(3) Capacidad en base al material suizo. La vía de foso ha tenido varias modificaciones, entre ellas las de dejar de ser vía muerta para evitar la realización de maniobras por gravedad, pero que nunca pudo cumplir ese fin por la falta de capacidad de las instalaciones para apartado de trenes.

(4) A pesar de que hay foto antigua ascendiendo un motor y dos remolques, es muy probable que fuera de presentación de material, pues nunca se prestaba el servicio así.

Solo en una ocasión vi subir un motor y dos remolques. Era un domingo, poco después de las ocho de la tarde, y a esa hora iba siempre con escaso número de viajeros, siendo la causa de esta excepcionalidad la gran cantidad de ellos que habían quedado “en tierra” en el Puerto de Navacerrada por falta de capacidad.

(5) El regreso dominguero a Madrid mas frecuentado era el que salía de Puerto de Navacerrada a las 19,20 h para llegar a Cercedilla a las 20,03 h enlazando con el de las 20,07 h que tenía su origen aquí. Mas de una vez el enlace había que hacerlo a las 20,26 h en el procedente de Segovia, porque aún llegando el Eléctrico a su hora 4 minutos era escasísimo tiempo para recorrer la distancia entre ambas estaciones y efectuar el trasbordo, y eso que la parada de Las Eras y Los Castaños solo la hacía los días laborables para evitar demoras..

En cierta ocasión vi a tres viajeros apearse en marcha del Eléctrico en el momento que el de Madrid iniciaba el arranque, salieron por donde la zona de intercambio de material dando un importante salto por el desnivel existente, cruzaron la playa de vías de mercancías y se dirigieron al tren que ya había adquirido una cierta velocidad. Solo dos pudieron tomarlo y el tercero no fue capaz, afortunadamente no pasó nada pero los que lo presenciamos tuvimos el corazón en un puño pues mas vale “un minuto en la vida que la vida en un minuto”.